今天,龙湾区举行宋末丞相陈宜中诞辰800周年纪念庆典暨学术研讨会,并将首发我市学者陈钧贤编著、中国文史出版社出版的《中外学者研究宋末丞相陈宜中资料汇编》(以下简称《陈宜中资料汇编》)。而在今年此前,鹿城区作为其出生地,也举行了纪念座谈会,温州大学成立了陈宜中研究所。 ——编者

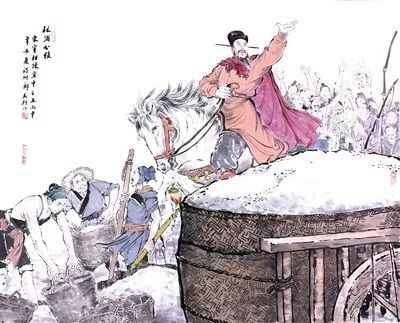

林浦分粮

收录近千名学者的研究

《陈宜中资料汇编》本着实事求是的原则,凡是目前所能见到的与陈宜中有关的客观存在的所有资料,不论对陈宜中说好说坏,均予收录,目的就是一个——为读者提供尽可能多的正反资料,让读者能够更全面地了解认识陈宜中,更客观更公正地评价陈宜中。

本书编纂历时八个月,始终得到温州图书馆的大力支持,从而能够获得浙江省图书馆、上海图书馆的馆藏资料。正因为资料来源于温州、上海、浙江等三大图书馆的馆藏图书,仅有极少数反映研究新动态的来自网络搜索,所以本书的权威性毋庸置疑。全书逾150万字,采自古今中外近千名学者的研究成果。研究者绝大部分来自国内(包括台湾、香港、澳门),也有少数为国外学者,后者按其人数划分,依次为日本、美国、瑞典、越南、泰国,主要从史学、文学角度,也有从政治、经济、军事、外交、人口等角度撰文,蕴藏信息量之大可谓前所未有。本书的可读性极强,不仅注重以史料考证为主,同时也收录有关陈宜中的文学作品,如小说、故事、传说、戏曲、诗词、散文等。

通过《陈宜中资料汇编》,我们可以找到为陈宜中正名的诸多证据。

重立朝廷

陈宜中为何不去议和

《宋史》里关于陈宜中过于简单的记叙,以及“宵遁”“遁去”等字,致使陈宜中蒙上了“主和派”“逃跑丞相”,甚至“投降派”的不白之冤。但随着研究的深入,不少有价值的史料被挖掘发现,国内外学界不乏学者为陈宜中正名。《宋史》记载德祐二年(1276)正月陈宜中受命与元军议和时,“既而悔之,不果往”。清代官员、学者毕沅在其《续资治通鉴》说,宜中以称侄甚或称侄孙与元求和,反对称臣礼而和。太皇太后以元不从,命用臣礼复往,宜中难之,故“不往议事”。陈宜中之所以不去议和,是因为觉得以臣礼议和即承认了宋朝向元称臣,无异于投降,陈宜中自然不会去。此时文天祥临时代替陈宜中议和,可见他并不知道陈宜中之所以不去的原因,故误解陈宜中是临阵脱逃。

青山养病

陈宜中为何南奔

元《宋季三朝政要·广王本末》记载德祐二年“二月,广王益王由海道趋温州,二王驻温州之江心寺。苏刘义、陆秀夫来会。陈宜中海航泊清澳门,诸人往见之,共议兴复。张世杰自定海至,同趋三山”。《心史·大义略叙》载德祐二年“二月二王至温州,御舟驻江心寺,谋建行都,迓续国脉,南奔福州……陈宜中海船泊清澳门,诸人往邀之,共图兴复”。这两则记载虽然在细节上有所差别,但都记录了陈宜中的行踪是先护送二王去温州,接着又南奔至澳门、福州,一直抵达中国南海一带,由此可见德祐二年一月到德祐二月,陈宜中的行踪始终与二王紧密相连,他的任务就是保护南宋的血脉,他的行程很清晰,就是一路南下,一为躲避元兵,二为迓续国脉,说到底就是一心护国,坚持抗战,以图宋室复兴!

从另一个角度理解,陈宜中在宋末都城临安面对强大的蒙(元)军队逼迫的严峻形势,选择战略转移的路线,已经被历史证明非常正确!一路南下,就是一次战略转移,因此先后到过越南、泰国。老一辈海外华侨史学家黄斐然对陈宜中的坚持抗战事实,1940年在《泰国研究》(第150期)上发表文章《宋代大忠臣陈公宜中来暹考》,予以高度评价:“考我国近代史,每在朝纲解纽,王室播迁的时代,晚节孤臣、胜朝遗老,作乘搓浮海之举者,不在少数。在宋的末代,如陈公宜中之来暹,郑公所南之往爪哇,都是有史藉可以考据的事。”“在宋室播迁时期中,抗战到底,图谋匡复之忠臣,除陈公外,其著者为文天祥、陆秀夫、张世杰等,合之可称为‘四杰。’”

福州除盗

崖山之战后,陈宜中在哪

元代黄溍撰《银青荣禄大夫大司徒陈公神道碑》说崖山之战后,“世祖皇帝以丞相不降而去,遣使追之不及”,《元史》记载,宋亡已经六年,“元世祖至元二十二年四月,以当年祥兴帝尸不获,犹下诏,追捕宋广王及宜中”。一个亡朝的宰相何以令元世祖穷追不舍,答案就是陈宜中将幼帝保护在身边。元朝皇帝亲自下诏追捕宋末帝赵昺和丞相陈宜中,这说明元政府在崖山海战结束六年之后,发现了宋末帝赵昺和丞相陈宜中的行踪和活动,并以发布公文的形式正式承认了宋室丞相仍在世间。

民国《南澳县志·南澳驻跸》载1276年:“五月乙未朔,宜中等立帝于福州,改元景炎。十一月,宜中、世杰等备海舟,奉帝与太后、卫王航海入泉州港。二年十一月,敌逼行在,丞相陈宜中、枢密使张世杰、苏刘义等奉帝幸香山沙涌,以马南宝宅为行宫……元刘深攻帝于浅湾,张世杰战败,奉帝保秀山。陈宜中尚数千人,舟八百余艘,走至虎头山中流,大风坏舟,众多溺死,宜中仅以身免。十二月丙子,帝至井澳,飓风坏舟,溺水几不救,惊悸成疾。旬余,诸将士稍集,死者十四五。刘深复袭井澳,张世杰战却之,帝迁于谢女峡,更航海至七洲洋,欲往占城。陈宜中请先往谕意。马南宝闻之恸哭曰:‘丞相必不返,国事危矣。’后果然。”

1988年中山市地方志编纂委员会办公室编《香山县乡土志·兵事录》载:“元至元二十二年四月,诏追捕帝昺及陈宜中。初,昺尸不获,诸起兵皆谓祥兴帝实在占城,陈丞相护之。马南宝闻宜中奉帝犹存占城,起兵井澳,与招讨使黎德、梁起莘往迎车驾。起莘降,江西行省也的迷失会兵邀击,败德于海上,斩之。南宝被执,不屈死。”这证明马南宝与招讨使黎德、梁起莘一起辅佐陈宜中参加了崖山之战。值得注意的是“马南宝闻宜中奉帝犹存占城,起兵井澳,与招讨使黎德、梁起莘往迎车驾”,意思很明确,就是马南宝迎接从占城回来的陈宜中,若无陈宜中之“返”,又何来“迎”驾一说,但因遇飓风船破而未能遂愿。

上述史料足可以证明陈宜中为了国家的利益,始终在坚持抗战,而且他选择的战略方针是正确的。

郎天行/绘图

出处链接:

https://www.sohu.com/a/239428226_556623

视频链接:

https://v.qq.com/x/page/a0719c50tec.html

版权所有 温州大学陈宜中研究所 备案号:浙ICP备05014618号-1 技术支持:捷点科技